● 资讯

● 资讯

● 资讯

● 资讯

山西大同回收电缆回收二手电缆

发布:2025/2/6 21:43:29 来源:shuoxin168当供电电压较低时,如低于交流接触器线圈额定电压的85%时,因吸力不足,接触器不能可靠吸合,造成衔铁跳动不止。若在接触器线圈电路串入一只整流二极管,就可消除上述现象。电路如下图所示,当按下起动按钮SB2时,经二极管半波整流电压加在接触器KM线圈上,KM吸合,同时其辅助触点将二极管短接,接触器仍变为交流运行。需特别注意,因电路供电电压较低,起动转矩较小,本电路只能用在电动机轻载情况下,否则将因起动转矩不足造成电动机不能起动而烧坏。

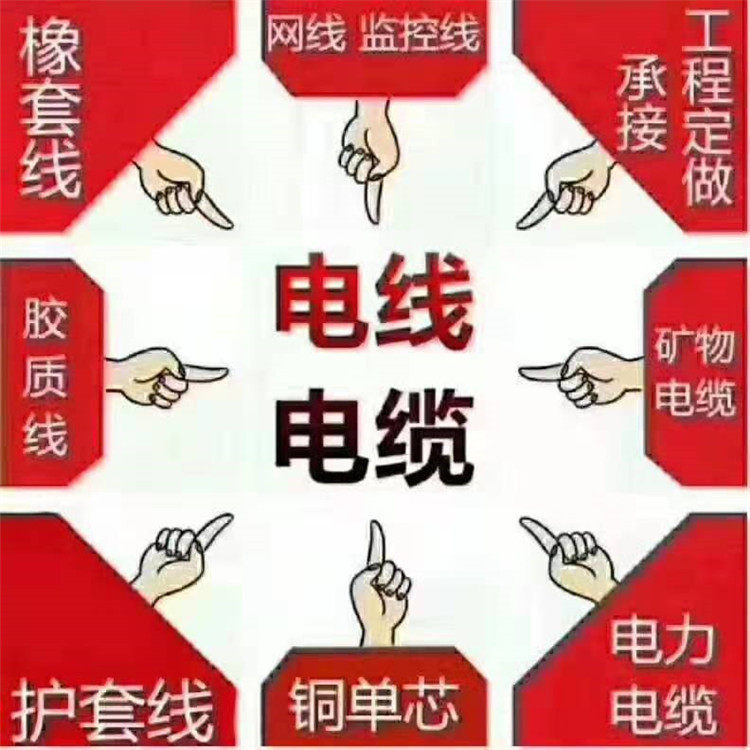

长期面废铜、废铝、废铁、废旧不锈钢等废旧金属;电线电缆、电瓶、电机、变压器、配电柜等电力物资;破产企业整厂设备,各种大小厂房拆迁等业务。欢迎各企业、厂家来电垂询!

电力电缆的使用————至今已有百余年历史。1879年,美国发明家t.a.爱迪生在铜棒上包绕黄麻并将其穿入铁管内,然后填充沥青混合物制成电缆。他将此电缆敷设于纽约,创了地下输电。次年,英国人卡伦德发明沥青浸渍纸绝缘电力电缆。1889年,英国人s.z.费兰梯在伦敦与德特福德之间敷设了10千伏油浸纸绝缘电缆。1908年,英国建成20千伏电缆网。电力电缆得到越来越广的应用。1911年,德国敷设成60千伏高压电缆,始了高压电缆的发展。1913年,德国人m.霍希施泰特研制成分相屏蔽电缆,改善了电缆内部电场分布,消除了绝缘表面的正切应力,成为电力电缆发展中的里程碑。1952年,瑞典在北部发电厂敷设了380千伏超高压电缆,实现了超高压电缆的应用。

但其中有些材料是几个结构件通用的。尤其是热塑性材料,如聚氯乙稀、聚等只要改变部分成份就可用在绝缘或护套上。线缆产品中所用材料涉及的门类非常广泛,品种规格(牌 )多。2.产品结构的名称与材料(1)导线:产品进行电流或电磁波信息传输功能的基本的必不可少的主要构件。 以诚为本,始终秉承以产品质量、、服务、团队合作的经营理念,在市场上赢得了客户的信赖和支持,我们热忱期盼着与您合作,,快速反应,让闲置又占用空间的废旧电缆线、电线电缆等物资利用起来。

山西大同电缆二手电缆变频器接地端子应按规定进行接地,必须在专用接地点可靠接地,不能同电焊、动力接地混用;变频器输入端无线电噪声滤波器,减少输入高次谐波,从而可降低从电源线到电子设备的噪声影响;同时在变频器的输出端也无线电噪声滤波器,以降低其输出端的线路噪声。环境变频器属于电子器件装置,在其说明书中有详细使用环境的要求。在特殊情况下,若确实无法满足这些要求,必须尽量采用相应措施:振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因,对于振动冲击较大的场合,应采用橡胶等避振措施;潮湿、腐蚀性气体及尘埃等将造成电子器件锈蚀、接触 、绝缘降低而形成短路,作为防范措施,应对控制板进行防腐防尘,并采用封闭式结构;温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素,特别是半导体器件,应根据装置要求的环境条件空调或避免日光直射。一个传送带,在传送带的起点有两个按钮:用于起动的S1和用于停止的S2。在传送带的尾端也有两个按钮,用于启动的S3和用于停止的S4。要求能从任一端起动或停止传送带。另外,当传送带上的物件到达末端时,传感器S5使传送带停止。传送带示意图对于端子接线图其实很简单,相信大家都能看懂,如下图端子接线图接线图有了,对应的地址分配也就有了地址分配下面就是写程序很序了,这个程序很简单,相信很多懂电的同学不用PLC直接用继电器就可以控制,欢迎大家评论流图运动控制程序对于这个程序大家应该都能看的懂吧,I1.1和I1.3对应启动按钮,当闭合时Q4.0置位,输出1,电机启动,当I1.2和I1.4闭合时Q4.0复位输出0,电机停止,传感器为常闭,当物件接近时,传感器变常,I1.5常闭触电接通,电机复位。也可以要一些程序。比较全的项目。图纸,工艺,程序。书的话,一二百块钱。如果网上的pdf文档了。版权所有。如果自己不是很喜欢,PLC也没有的必要了。3,如果自己确实比较喜好。有很多仿三菱,仿西门子200的PLC,指令一样的,要便宜一半的钱。当然有钱也可以原装的。三菱,西门子仿的数据线,淘宝上也有的。一套下来。花个2000来块钱也可以。培训机构不。如果想从事这一行,先从维护起。 代替以后使用步进梯形指令编程,对应的梯形图如所示。这种编程方法很容易被初学者接受和掌握,对于有经验的工程师,也会提高设计效率,程序的调试、修改和阅读也很容易,使用方便,程序也较短,在顺序控制设计中应优先考虑,该法在工业自动化控制中应用较多。步进指令实现顺序控制3.移位寄存器的编程方式从功能表图可以看出,在0-3各步中只有一个步在某时刻接通而其他步都在断,把各步用中间继电器M200-M203代替,就很容易用移位寄存器实现控制。

最新内容